Jul 28, 2014 | Sur les portulans |

La Phrygie fait partie des anciennes régions de l’actuelle Turquie, située à l’ouest d’Ankara, au sud de Bursa et au nord de Konya. Les origines du peuple phrygien demeurent incertaines, même si ce qu’on sait d’eux, c’est qu’ils ont réoccupé d’antiques sites hittites comme Hattusa (Hattuşaş), Alacahöyük ou Alişar, situés un peu plus à l’est de cette aire géographique. Globalement on attribue à la Phrygie l’espace situé entre la Lydie et la Cappadoce et une histoire s’étalant entre le XXè et le VIIè siècle av. J.-C.

Dans la Table des Nations, le peuple phrygien est associé à Méshek (Moshek), le sixième fils de Japhet (Gn 10:2; 1 Ch 1:5) et l’on pense qu’ils ont participé aux grandes destructions liées aux mystérieux Peuples de la mer. Sa capitale est la ville de Gordion, fondée par un personnage dont on ne sait que la légende ; Gordias. Le roi phrygien, selon certains mythes grecs et selon des textes assyriens du VIIè siècle av. J.-C, aurait dédié un chariot, symbole de royauté, sur lequel il aurait lié autour du timon un nœud d’une complexité extrême que seul le futur maître de l’Asie pourrait défaire ; le fameux nœud gordien désignant par analogie un problème complexe. Celui qui défit le nœud, toujours selon la légende aurait été Alexandre le Grand, qui de son épée le trancha net, certainement un peu énervé de n’avoir pu réussir à le dénouer selon les méthodes traditionnelles ; en effet, pour défaire un nœud, il faut en trouver au moins une des extrémités, mais celui de Gordias était un nœud rentré. Toujours selon la légende. On imagine parfaitement que cette légende soit venue s’agglomérer au fait qu’Alexandre ait conquis l’Asie, lequel n’a certainement pas eu besoin de cette histoire de nœud à trancher pour accomplir ses exploits. On imagine aussi Arthur découpant le rocher à la disqueuse pour s’emparer d’Excalibur.

Tumulus de Gordion lors de son excavation en 1957

Un autre Phrygien célèbre n’est autre que le fils de Gordias, portant le nom de Midas (Mita). La légende raconte que la ville de Gordion est mise à sac par les armées des Cimmériens et que le bon tyran se suicide en buvant du sang de Taureau (Pline l’Ancien rapporte que le sang de taureau frais coagule et durcit rapidement lorsqu’il est encore frais). La légende la plus connue parlant de Midas est celle selon laquelle il aurait rencontré le satyre Silène ivre mort, l’aurait recueilli le temps de cuver son vin et l’aurait ramené auprès de Dionysos, son compagnon de boisson et accessoirement fils adoptif du satyre. En récompense, le dieu lui aurait donné la possibilité de réaliser son vœu le plus cher : Midas, un peu vénal, voulut transformer tout ce qu’il touchait en or et fut exaucé, mais lorsqu’il se rendit compte que sa nourriture et sa boisson se transformaient également en or, il implora Dionysos de le guérir. Il invita le roi à se laver les mains dans la rivière Pactole (Πακτωλός), un petit torrent de montagne aux propriétés aurifères appelé aujourd’hui Sart Çayı, également à l’origine de la richesse du mythique Crésus.

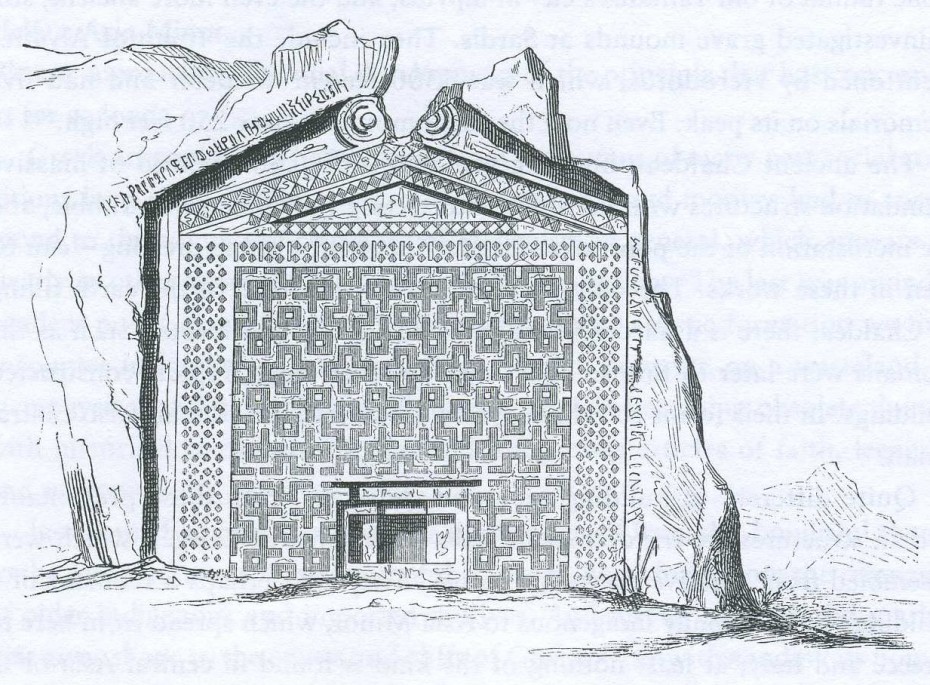

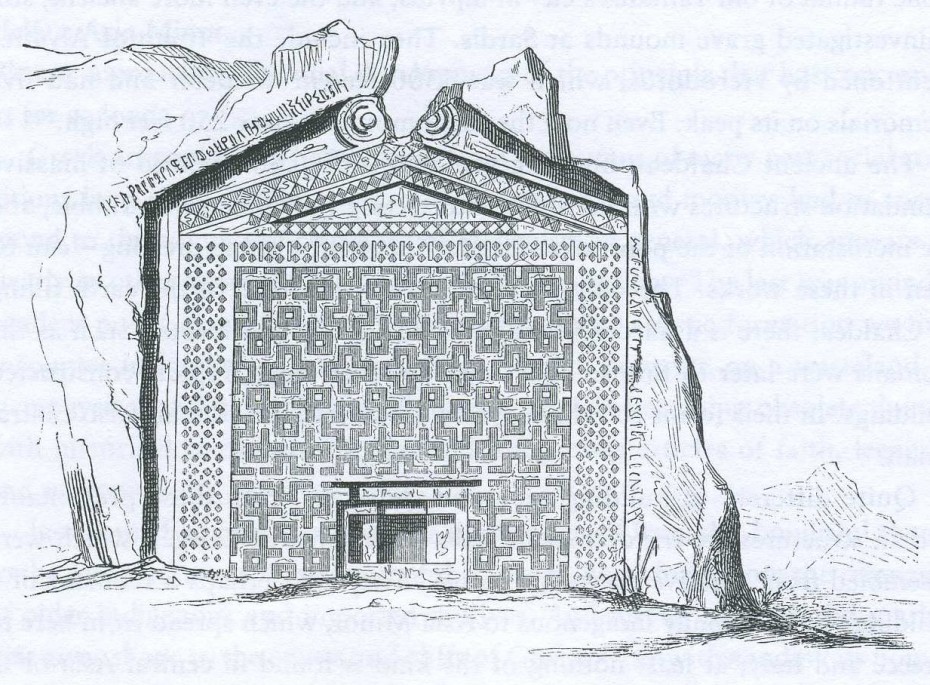

Façade de la tombe de Midas, planche tirée de G. Semper, Der Stil, Munich, 1860

La ville de Gordion présente également un immense tumulus funéraire dont le riche contenu atteste que la richesse de Midas n’est pas qu’une légende, même si on attribue de manière quasiment certaine cette tombe à son père. A l’intérieur de cet édifice funéraire, on trouve également des éléments de maintien d’époque, en bois dans un état de conservation remarquable, d’arbres dont on ne trouve plus aujourd’hui trace dans la région.

L’archéologue Federico Halbherr devant le mur du Code de Gortyne (écrit en boustrophédon) vers 1900

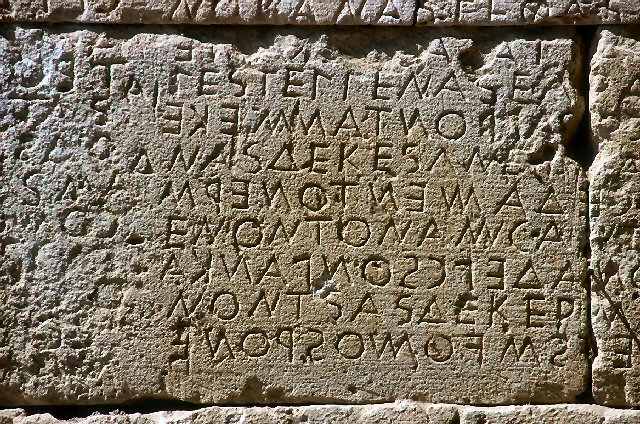

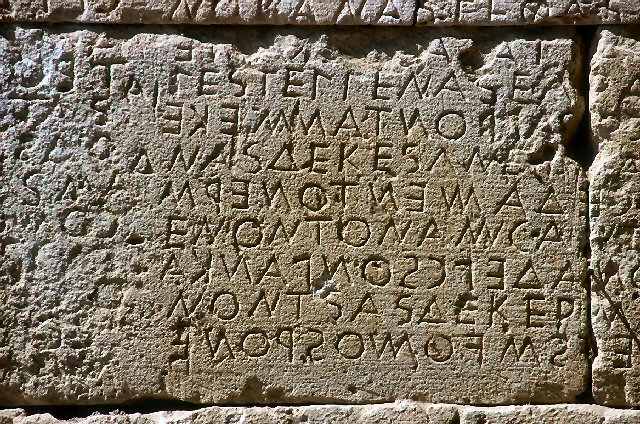

La langue qu’ont adopté les Phrygiens est lisible sans être parfaitement comprise et provient des principautés hittites et plus antérieurement du phénicien, tout en adoptant des similitudes avec l’alphabet grec. La particularité de cette graphie consiste dans son écriture en boustrophédon. Ce mot barbare venant du grec βουστροφηδόν signifie littéralement « bœuf qui tourne », sous-entendu le mouvement que fait le bœuf lorsqu’il laboure le champ, qui une fois arrivé à l’extrémité, repart dans l’autre sens. Une inscription en boustrophédon présente la caractéristique de présenter une première ligne écrite à l’endroit et d’une seconde ligne commençant de la droite et partant vers la gauche, en adoptant de plus un renversement des lettres en miroir, la troisième repart de gauche à droite et écrite à l’endroit, et ainsi de suite.

Inscription en boustrophédon sur le code de Gortyne — © Agon S. Buchholz

Quant au bonnet phrygien porté par les révolutionnaires français, il semble que son origine remonte à l’existence d’une tiare en pointe portée par le dieu hittite de l’orage, dont la pointe s’est affaissée au cours du temps et qui s’est répandue sur le pourtour méditerranéen. Les Grecs, peu au fait de cette origine, colportèrent cette légende qui veut que le roi Midas qui portait cette tiare, le faisait pour masquer les oreilles d’âne qui lui avaient poussé sur la tête. Autant préciser que le terme « Phrygien » dans la bouche d’un Grec ancien n’est pas porté par la sympathie…

Sources : Fatih Cimok, Anatolie biblique, de la Genèse aux Conciles

A Turizm Yayınları, İstanbul, 2010

Localisation sur Google Maps (les noms antiques sont suivis de leur nom turc moderne) :

Afficher Le perroquet suédois sur une carte plus grande

Read more

Jun 28, 2014 | Livres et carnets, Sur les portulans |

Rescapés des intégrismes et des pogroms, libertaires par essence, atypiques par leurs croyances, les alévis ne sont pas beaucoup aimés du reste de la communauté musulmane, a fortiori parce que leur foi a pour origine la branche mal-aimée de l’islam ; le chiisme. Le mot alévi lui-même signifie adepte d’Ali, le gendre du prophète, celui par lequel le chiisme a fait dissidence.

Au cours de mes péripéties, j’ai pu moi-même me rendre compte que si les alévis sont regardés de travers, considérés comme des illuminés, voire comme des fous (pas au sens fanatiques) et malgré leur liturgie peu orthodoxe, ils n’en sont pas moins respectés, même si par le passé, cela ne fut pas toujours le cas. Absolument pas minoritaires en Turquie (1 Turc sur 4 est alévi, les statistiques officielles faisant plutôt état de 10 à 15% de la population), un musulman sunnite vous accompagnera tout de même volontiers au tekke ou à la cem evi le plus proche si le cœur vous en dit, mais il n’est pas dit qu’on vous propose d’assister au sema avec vous, il ne faut tout de même pas exagérer.

Arbre à souhaits alévi (dilek ağacı). Photo © Son Tilki

Voici un extrait du livre de Sébastien de Courtois (Un thé à İstanbul, récit d’une ville) nous en apprenant un peu plus sur ces religieux d’un autre genre qui pratiquent leur foi dans un étrange syncrétisme. Rencontre avec Mehmet.

Si les alévis de Turquie sont considérés comme des « musulmans » par l’office des cultes, leurs pratiques rituelles n’ont rien à voir avec l’islam orthodoxe, ni même avec l’islam tout court étant donné qu’ils n’en respectent aucun des piliers. Ils ne vont pas à la mosquée, m’explique Alberto, spécialiste de la question, ne lisent pas le Coran et, au pèlerinage de La Mecque, ils préfèrent celui plus proche de Haci Bektaş, une saint homme de Cappadoce. De même, les cinq prières quotidiennes ne leur sont pas familières, comme le jeûne du ramadan qu’ils ne respectent pas, et — comble d’hérésie — ils n’hésitent pas à jurer sur la tête du Prophète. Le portrait d’Ali, le gendre du Prophète, trône dans leurs maisons de prière, les cem evi, à côté du saint cappadocien et d’un Atatürk représenté en odeur de sainteté. Une étrange trinité chamanique qui n’est pas pour me déplaire tant elle est surréaliste. Il faudrait plutôt voir dans l’alévisme turc — qui concerne près de 25% de la population, tout de même — un maintien de croyances présislamiques liées au parcours des peuples turcs en Asie, avec une touche d’influence chrétienne, comme des réminiscences de cultures plus anciennes.

Costume traditionnel de cérémonie alévi. Photo © Sol Portal

Mehmet est fier de sa religion. Une identité qui fait de lui un être à part dans la société turque, comme l’ensemble de ses congénères. Digne descendant de ses aïeux, il conspue régulièrement toute forme d’autoritarisme religieux et reste un fervent défenseur de la laïcité et du sécularisme. « Chacun chez soi, me dit-il souvent, les imams à la mosquée ! » Aux dires de certains observateurs — dont je suis —, si la Turquie n’a pas encore basculé dans le camp de l’obscurantisme, c’est grâce à cette minorité de râleurs nés. Les quartiers alévis ne se mélangent pas avec ceux des sunnites, les deux groupes se regardant en chien de faïence et suspectant l’autre d’un mauvais coup. Ils aiment la musique, la transmission des cultures locales, dont celle des bardes, les aşık, qui ont porté jusqu’à nous des siècles de mémoire orale.

J’ai compris la spécificité des alévis en assistant à leur culte dans une cem evi située au dernier étage d’un immeuble moderne du quartier de Yenibosna. Rien de bien attractif en apparence — une tour vitrée près d’un périphérique —, mais je découvris là le terrain d’une magie secrète bercée par les chants, les danses où hommes et femmes se meuvent pour des rituels qui me semblaient sorti du journal d’exploration d’un découvreur de campagnes turques au Moyen-Âge.

Un autre genre de voyage dans la ville, celui des sectes, confréries et ordres mystiques. Mehmet m’avait introduit dans cet univers de signes et de symboles. Le dede, le maitre spirituel, était l’un de ses parents éloignés. Il m’avait placé au premier rang, en signe de respect pour l’invité, dans une sorte d’amphithéâtre miniature. Je découvrais un autre aspect de mon ami, celui d’un homme respecté dans sa communauté pour ses ascendances familiales car, dans la croyance alévie, on croit à la transmigration des âmes — la réincarnation, pour être précis —, et son lignage était honorable. « On ne parle pas de mort », me dit-il, mais plutôt de « passage », ce qui aidait à dédramatiser le terrible accident de son frère.

Sébastien de Courtois, Un thé à İstanbul, récit d’une ville

Le Passeur éditions, coll. Chemins d’étoiles, 2014

Photo d’en-tête © Utku Kaynar

Read more

Jun 28, 2014 | Sur les portulans |

Le mot turc qui désigne l’homme en tant que catégorie n’a pas été trouvé bien loin ; on dit simplement Adam. L’homme est ainsi le premier homme. En revanche, l’équivalent pour la femme se dit Kadınlar.

Où est passée Ève ?

Read more

Jun 27, 2014 | Livres et carnets, Sur les portulans |

Voici une belle lecture comme on en trouve trop peu souvent. Un thé à İstanbul n’est pas réellement un récit de voyage, car on ne voyage que dans les villes dans lesquelles on n’habite pas (tout dépend de ce que l’on entend par habiter). En l’occurrence, l’auteur de ce livre, Sébastien de Courtois, ne voyage pas à İstanbul car il s’y est installé. Journaliste sur France Culture, spécialiste des Chrétiens d’Orient, l’auteur ne cache pas que son amour pour la ville tient à sa passion personnelle, ainsi qu’à sa foi. Ce récit de ville, tel que l’indique le sous-titre, est une virée dans une ville qu’il connaît bien et dans laquelle on le sent vibrer au rythme des rencontres qu’il y a fait, de l’amour qu’il y a trouvé et certainement perdu, et de toutes ces petites choses qui racontent le chant d’une terre traversée par une histoire aussi douloureuse que riche.

Voici une belle lecture comme on en trouve trop peu souvent. Un thé à İstanbul n’est pas réellement un récit de voyage, car on ne voyage que dans les villes dans lesquelles on n’habite pas (tout dépend de ce que l’on entend par habiter). En l’occurrence, l’auteur de ce livre, Sébastien de Courtois, ne voyage pas à İstanbul car il s’y est installé. Journaliste sur France Culture, spécialiste des Chrétiens d’Orient, l’auteur ne cache pas que son amour pour la ville tient à sa passion personnelle, ainsi qu’à sa foi. Ce récit de ville, tel que l’indique le sous-titre, est une virée dans une ville qu’il connaît bien et dans laquelle on le sent vibrer au rythme des rencontres qu’il y a fait, de l’amour qu’il y a trouvé et certainement perdu, et de toutes ces petites choses qui racontent le chant d’une terre traversée par une histoire aussi douloureuse que riche.

C’est à ces rencontres qu’il nous convie, jusque dans son appartement dont il n’est pas vraiment le propriétaire, puisque les étrangers ne peuvent l’être. Son histoire, c’est aussi l’histoire d’une navigation à vue dans cette ville fascinante et qui appelle celui qui vient la découvrir à s’engouffrer dans ses petites rues, dans ses petites histoires aussi bien que dans la grande, à habiter sa langue et à devenir stambouliote.

Je me dois à une certaine franchise. Lecteur, je t’écris d’une île. Oh, pas une de ces îles que l’on imagine en fermant les yeux et dont les reflets s’en vont avec la rosée. Non, une île bien réelle, la plus grande, la plus belle, l’avant-dernière de ce chapelet d’îlots qui se trouve à une heure et demie à l’est de la pointe du vieux sérail. Par temps clair, ils apparaissent dans le paysage d’Istanbul, comme s’il était possible de les toucher. Dès les premières brumes, ils s’effacent, avant de disparaître complètement. Je précise bien : l’avant-dernière des îles, car il y en a plusieurs et l’une d’elles, la plus petite, s’appelle Sedef Adası, l’« île de la nacre », avant le rocher de Léandre, repos des cormorans. Un mystère, une île aux rares maisons où l’on ne se rend que sur invitation. Certaines cartes ne la mentionnent même pas. Aucune ligne régulière de vapur ne la dessert. Comme si elle n’existait pas.

Sébastien de Courtois, Un thé à İstanbul, récit d’une ville

Le Passeur éditions, coll. Chemins d’étoiles, 2014

Read more